「顧客中心主義」を徹底した3年間

皆さまには、日頃よりご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

SBIグループ入りから3年余りが経過し、2024年度は中期経営計画の最終年度として大きな節目の1年となりました。この3年間、SBIグループの経営思想である「顧客中心主義」を実践し、当行グループの顧客基盤と収益は大きく拡大しました。SBIグループは1999年の創業当初から今日に至るまで、「顧客中心主義」に立ったサービスを徹底的に追求してきました。当行グループにおいても、法人・個人のお客さまの立場に立った「顧客中心」とは何かを常に自問自答し、さまざまな施策に取り組んできました。2025年6月にオリコン株式会社が発表した「2025年 オリコン顧客満足度® 調査 インターネットバンキング」において、2年連続となる総合第1位を受賞したことは、そうした取り組みが評価されたひとつの成果であると考えています。

また、SBIグループの「企業生態系」は拡大を続けており、2025年3月末時点のグループ顧客基盤は5,442万件と過去5年で2倍に拡大しました。当行グループはこの企業生態系がもたらす相乗効果と相互進化を通じ、多くの成果を生み出しつつあり、将来の成長機会はますます広がっています。

前中期経営計画の達成と公的資金の完済

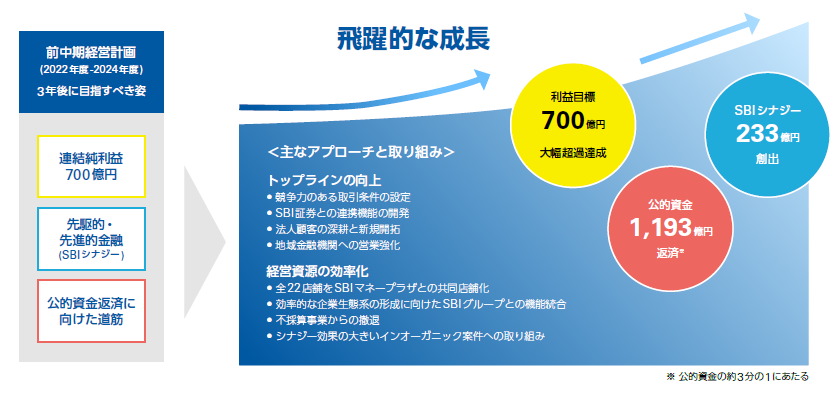

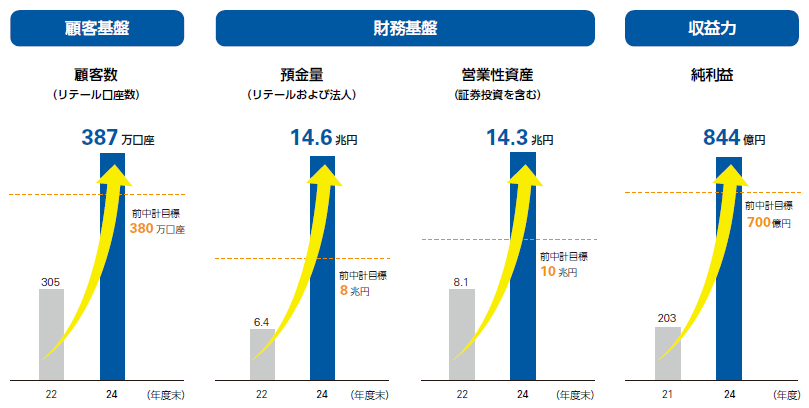

2022年4月にスタートした前中期経営計画では、3年後に目指す姿として、①連結純利益700億円の達成と更なる成長への基盤の確立、②先駆的・先進的金融を提供するリーディングバンキンググループ、③公的資金返済に向けた道筋を示す、という3つの中期ビジョンを掲げました。チャレンジングな目標ではありましたが、2025年3月期の連結純利益は目標の700億円を大きく上回る844億円を計上しました。

中でもSBIグループのシナジーを徹底的に追求することを強く意識して取り組んでまいりました。個人業務の領域では、個人顧客向けの全22店舗に、SBIマネープラザとの共同店舗「SBI新生ウェルスマネジメント」を併設し、SBIグループの幅広い商品をワンストップでご案内できる体制を整えました。またSBI証券のお客さま向けに最優遇サービス「ダイヤモンドステージ」を適用し、その後矢継ぎ早に、若年層や60歳以上のお客さまなどにもその対象を拡大していきました。預金や住宅ローンの戦略的な金利設定も奏功し、3年間でリテール口座数は1.3倍の387万口座、住宅ローンの新規実行額は4.4倍の4,432億円に拡大しました。

法人業務の領域でもさまざまなシナジーが発現しています。SBI証券やSBIインベストメントの法人顧客向けの貸出のほか、SBIグループの地方創生戦略における「広域地域プラットフォーマー」として、協調融資や貸出債権のディストリビューションなどの取り組みが進展しました。3年間で法人業務の営業性資産は1.7倍の7.5兆円、地域金融機関へのディストリビューションは1.8倍の5,400億円に拡大しました。また、セキュリティトークン(デジタル証券)やUSDC(米ドルに連動したステーブルコイン)を活用したビジネス展開など、新しいデジタルアセット領域での連携も進んでいます。

前中計の3つ目の目標「公的資金返済に向けた道筋を示す」についても、大きな進展がありました。当行の非上場化や、国が保有する普通株式の優先株への変更を経て、また、親会社であるSBI ホールディングスの全面的な資金支援により、2025年7月末に当行の公的資金を完済いたしました。 これまでの皆さまの多大なるご支援に深く感謝を申し上げます。

新中期経営計画のスタート

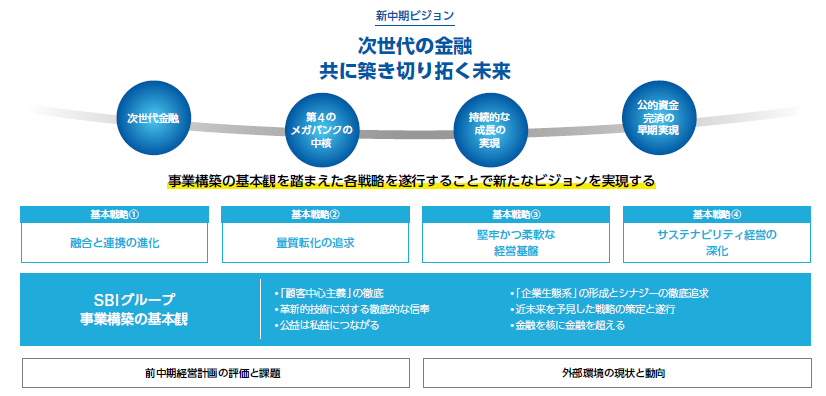

当行グループは2025年5月に、今後3年間の目指すべき方向として、2025年度から2027年度を対象期間とする新中期経営計画を策定しました。新中計においては、今後3年間で目指す姿として新中期ビジョン「次世代の金融、共に築き切り拓く未来」を掲げており、4つの「構成要素」とその実現のための4つの「基本戦略」から成り立っています。

構成要素の1つ目に掲げるのは「次世代金融」です。SBIグループの事業構築の普遍的な基本観の1つである「顧客中心主義」を推進した結果として、全てのお客さまに提供される、より新しい、より高度な金融を総称したものです。具体的には、先進的テクノロジーを活用した「次世代を感じる」金融、サステナブルファイナンスや資産承継ビジネス等のような「次世代につなぐ」金融、個人のお客さま・法人のお客さま・地域金融機関が投融資などを通じて「次世代に向かう」ための金融等により構成されます。これらは、社会的責任を果たすことも内包し、今を生きる全てのお客さまに寄り添うことを企図しています。

また構成要素の2つ目は、「第4のメガバンクの中核」です。第4のメガバンクとは、世界的にもユニークな「企業生態系」を有するSBIグループ、ならびに地域金融機関との連携により構成される金融ネットワークであり、当行グループがその中核、すなわち「広域地域プラットフォーマー」となり、地域社会、地方創生に貢献することを目指します。

新中期ビジョンは他にも、3つ目の要素「持続的な成長の実現」、4つ目の「公的資金完済の早期実現」で構成されています。それぞれの要素を達成することで、「次世代金融で、お客さまや社会、従業員、またステークホルダーの皆さまと共に、より良い環境・社会・産業の実現を目指す」こととしています。

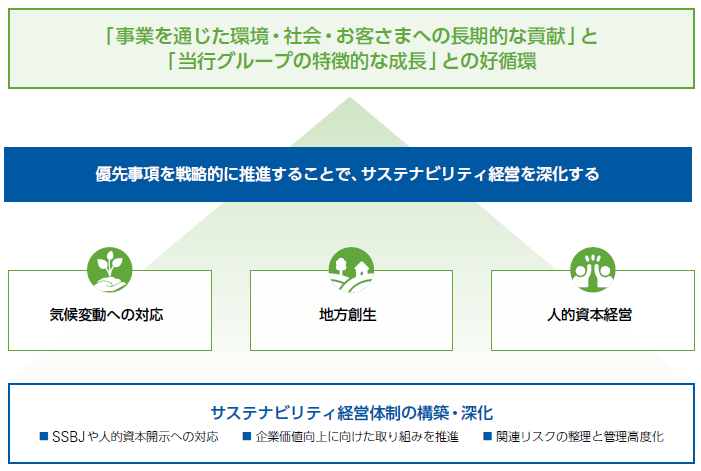

サステナビリティ経営の深化

当行グループは、サステナビリティ経営として「事業を通じた環境・社会・お客さまへの長期的な貢献」と「SBI新生銀行グループの持続的な成長」との好循環を目指しています。SBIグループの機能を存分に活用し、お客さまの課題解決に取り組むことで、お客さまの事業とそれを取り巻く環境・社会がより良いものとなり、そのことが当行グループの企業価値向上へとつながるものと考えています。

新中期経営計画では、当行グループのサステナビリティ経営を一層深化させるべく、優先事項として「気候変動への対応」「地方創生」「人的資本経営」の3点を掲げています。

「気候変動への対応」では、サステナビリティ目標の一つとして、サステナブルファイナンスを2030年度末までに累計5兆円組成することを掲げており、グリーンローン、ソーシャルローンなどのファイナンスを提供するほか、金融機関の立場から企業の脱炭素化を支援するものとして、お客さまとの対話を通じたトランジション・ファイナンスなどにも取り組んでいます。サステナブルファイナンスは地域金融機関の関心も高く、個別案件での協調のほか、人材交流や研修実施等を通じて地域におけるサステナビリティの推進も支援しています。

「地方創生」は当行グループが掲げる独自の取り組みの一つです。地方が抱える人口減少・少子高齢化や、後継者不足などによる廃業、地方経済の衰退などの課題について、地域の中核となる地域金融機関と連携し取り組んでまいります。例えば、国が進めるエネルギー政策では、再生可能エネルギーの主電源化や省エネと電化の推進等が掲げられています。太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーや、電力の需給バランスを調整する技術としての蓄電池などが重要な要素ですが、こうした設備の設置は用地確保等の観点から地域経済との連携が不可欠です。当行グループは地域金融機関とのネットワークを生かし、「広域地域プラットフォーマー」として地方創生に貢献していきます。

また「人的資本経営」もサステナビリティの観点から重要な要素であり、新中期経営計画においても重要テーマとして取り上げています。当行グループの人材が、SBIグループの企業生態系の中で中核的な存在感を発揮すべく、採用・育成・活躍の3本を柱に人事戦略を立案しており、多様・多層な人材ポートフォリオの実現と、従業員エンゲージメントの向上を目指しています。また年齢、性別、国籍等にかかわらず、多様な人材が活躍し相互に尊重しあう組織づくりについても、グループダイバーシティ&インクルージョン委員会での活動を中心に取り組んでいます。

再上場を申請、「第4のメガバンク構想」の具現化と、次世代金融を目指す

当行は2025年7月11 日、東京証券取引所に上場の申請を行いました。再上場をさらなる成長への起点とし、財務基盤および収益基盤を拡大し事業拡大のペースを加速させていきます。SBIグループは2025年5月、新たな中期ビジョンの中で、創業30周年にあたる2029年3月にグループの顧客基盤を現在の約2倍となる1億件にすると発表しました。当行はSBIグループの中核として、SBIグループが目指す「第4のメガバンク構想」の具現化を加速すべく、地域金融機関との連携を進化させていきます。顧客中心主義をより徹底し、あまねくお客さまにとって魅力的な金融サービスを提供していくことで、自らもさらなる成長を目指してまいります。SBI新生銀行グループが目指す「次世代金融」にご期待ください。

2025年7月

代表取締役社長

川島 克哉